Stories on 2017-12-31

Practice Japanese on real news from NHK News Web Easy even more

easily. Just try moving your cursor above kanji and difficult words (desktop

and laptops) or touching them (smartphones and tablets). You can also subscribe to the

RSS feed

(also, there is a version without furiganas ).

For some more stories, visit Slow Communication .

New:

Download all stories of December 2017 as EPUB

お正月しょうがつ 海うみ の中なか の神社じんじゃ へ初詣はつもうで に行い く

千葉県ちばけん 館山市たてやまし の海うみ には、深ふか さ17mの所ところ に小ちい さい神社じんじゃ があります。20年ねん ぐらい前まえ 、海うみ の安全あんぜん を祈いの って建た てられました。

お正月しょうがつ には、海うみ に潜もぐ ってこの神社じんじゃ へ初詣はつもうで に行い く人ひと がいます。台湾たいわん から来く る人ひと もいます。ガイドが神社じんじゃ の人ひと の服ふく を着き て案内あんない します。そして、1人ひとり ずつ新あたら しい年とし の海うみ の安全あんぜん を祈いの ります。

神社じんじゃ がある所ところ には、体からだ の長なが さが1mぐらいのコブダイという魚さかな が住す んでいます。この魚さかな の頭あたま にある大おお きなこぶに触さわ ると、新あたら しい年とし にいいことがあると言い われています。海うみ の中なか の神社じんじゃ へ初詣はつもうで に行い く人ひと は、コブダイに触さわ ることも楽たの しみにしています。

お正月しょうがつ 健康けんこう や安全あんぜん を願ねが う「だるま市いち 」

赤あか くて丸まる い人形にんぎょう で、健康けんこう や安全あんぜん などを願ねが って飾かざ ります。群馬県ぐんまけん 高崎市たかさきし は、だるまをとてもたくさん作つく っていて有名ゆうめい なまちです。

1月がつ 1日ついたち と2日ふつか には高崎駅たかさきえき の前まえ で「だるま市いち 」があります。だるまを作つく っている50ぐらいの店みせ が出で て、大勢おおぜい の人ひと が買か いに来き ます。

1月がつ 6日むいか と7日なのか には高崎市たかさきし にある少林山達磨寺しょうりんざんだるまじ というお寺てら でも「だるま市いち 」を行おこな います。このお寺てら は、200年ねん 以上いじょう 前まえ から「だるま市いち 」を行おこな っていると話はな しています。

高崎市たかさきし のだるまの眉まゆ は鶴つる の形かたち で、ひげは亀かめ の形かたち をしています。日本にっぽん では鶴つる と亀かめ は長なが く生い きると言い われているため、高崎市たかさきし のだるまは昔むかし から人気にんき があります。最近さいきん は青あお や黄色きいろ のだるまや、十二支じゅうにし の動物どうぶつ をデザインしただるまも人気にんき があります。

お正月しょうがつ 男おとこ たちが木き の玉たま を取と り合あ う行事ぎょうじ

福岡県ふくおかけん 福岡市ふくおかし にある筥崎宮はこざきぐう という神社じんじゃ では1月がつ 3日みっか に、裸はだか の男おとこ たちが木き でできた丸まる い玉たま を取と り合あ う「玉たま せせり」という行事ぎょうじ を行おこな います。この行事ぎょうじ は、500年ねん ぐらい前まえ に始はじ まったと言い われています。

木き の玉たま は重おも さが10kgぐらいで、大おお きさが30cmぐらいです。玉たま に触さわ ると幸しあわ せになると言い われています。

300人にん 以上いじょう の男おとこ たちは陸りく と海うみ の2つのグループに分わ かれます。男おとこ たちは玉たま を取と ろうとしてぶつかりながら、隣となり の神社じんじゃ から筥崎宮はこざきぐう まで玉たま を250m運はこ びます。

最後さいご に筥崎宮はこざきぐう の人ひと に玉たま を渡わた したのが陸りく のグループだったら、その年とし に米こめ や野菜やさい がたくさん取と れると言い われています。海うみ のグループだったら、魚さかな がたくさん取と れると言い われています。

お正月しょうがつ アマハゲが家いえ をまわる

山形県やまがたけん 遊佐町ゆざまち の3つの地区ちく では、昔むかし からお正月しょうがつ の夜よる 「アマハゲ」が地区ちく の家いえ をまわります。

10人にん ぐらいの男おとこ たちが鬼おに やおじいさんの面めん をかぶって、アマハゲになります。

太鼓たいこ が鳴な ると、アマハゲは家いえ に入はい ります。そして、子こ どもを抱だ いて「いい子こ になるか」などと大おお きな声こえ で聞き きます。子こ どもたちは怖こわ くて泣な きながら「いい子こ になります」などと答こた えます。

アマハゲは、神かみ 様さま の所ところ から来き たと言い われています。家いえ の人ひと はアマハゲに酒さけ などをあげて、みんなで新あたら しい年とし を祝いわ います。

お正月しょうがつ 花はな の飾かざ りを取と り合あ うお祭まつ り

岐阜県ぎふけん 郡上市ぐじょうし にある長滝白山神社ながたきはくさんじんじゃ では1月がつ 6日むいか 、家族かぞく の幸しあわ せなどを祈いの って、紙かみ や竹たけ で作つく った花はな の飾かざ りを取と り合あ うお祭まつ りがあります。1000年ねん ぐらい前まえ に始はじ まったと言い われています。

花はな の飾かざ りは、神社じんじゃ の建物たてもの の中なか の高たか さ6mの所ところ に飾かざ ってあります。町まち の若わか い人ひと が肩かた を組く んだ人ひと たちの上うえ に登のぼ って、5つの飾かざ りを落お とします。

この飾かざ りを持も って帰かえ ると、幸しあわ せになると言い われています。毎年まいとし 、お参まい りに来き た大勢おおぜい の人ひと が、落お ちてきた花はな の飾かざ りを取と り合あ います。

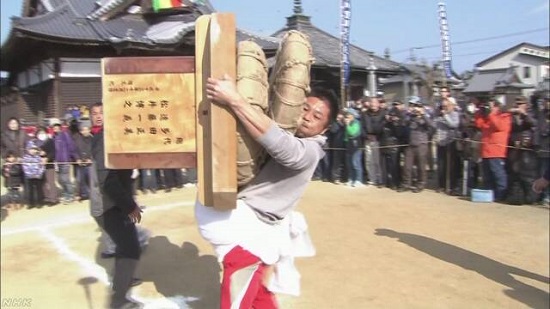

お正月しょうがつ 大おお きな餅もち を歩ある いて運はこ ぶ競争きょうそう

香川県かがわけん さぬき市し にある長尾寺ながおじ では1月がつ 7日なのか に、大おお きな「鏡餅かがみもち 」を持も って、何なん m運はこ ぶことができるか競争きょうそう する大会たいかい を行おこな います。鏡餅かがみもち は、お正月しょうがつ の間あいだ 、家いえ の中なか などに飾かざ る餅もち で、大おお きな丸まる い餅もち の上うえ に小ちい さな丸まる い餅もち を置お きます。

この大会たいかい は、100年ねん 以上いじょう 前まえ からお正月しょうがつ に行おこな われています。昔むかし 、力士りきし がお寺てら にあった大おお きな石いし を持も ち上あ げると、力ちから がとても強つよ くなったことから始はじ まったと言い われています。

競争きょうそう で使つか う餅もち と台だい は、全部ぜんぶ で重おも さが150kg以上いじょう あります。重おも すぎて、歩ある き始はじ めてすぐに餅もち を落お としてしまう人ひと もいます。今いま まででいちばん長なが く運はこ ぶことができた人ひと の記録きろく は、81m20cmです。

お正月しょうがつ 大おお きなわらじの上うえ を歩ある いて健康けんこう を祈いの る

長野県ながのけん 松本市まつもとし にある大安楽寺だいあんらくじ というお寺てら では、お坊ぼう さんが作つく った大おお きな「わらじ」をお寺てら の入い り口ぐち に置お いて、大勢おおぜい の人ひと がその上うえ を歩ある きます。

わらじは草くさ で作つく ったサンダルのような履物はきもの で、昔むかし の人ひと が履は いていました。大安楽寺だいあんらくじ のわらじは縦たて 7m、横よこ 3mぐらいあって、作つく るのに1か月げつ 半はん ぐらいかかります。

大おお きなわらじの上うえ を歩ある くと、足あし や腰こし が強つよ くなって、1年ねん 元気げんき に生活せいかつ できると言い われています。お寺てら に来き た人ひと たちは1年ねん の健康けんこう を祈いの りながら、靴くつ を脱ぬ いでゆっくりわらじの上うえ を歩ある きます。